- ж§ӢжҲҗгғЎгғігғҗгғјпјҡ

еҗүеІЎ зҘҘдёҖ ж•ҷжҺҲгҖҒзӯ§ жҘҪйәҝ еҠ©ж•ҷгҖҒе®®еҙҺ дёҖеёҢ зү№е‘ҪеҠ©ж•ҷпјҲйғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶гӮ»гғігӮҝгғј)гҖҒжң«ж°ё дјёжҳҺ еӯҰиЎ“з ”з©¶е“ЎпјҲйғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶гӮ»гғігӮҝгғј)гҖҒгҖҖM2гҖҖ 2еҗҚгҖҒ M1 гҖҖ3еҗҚгҖҒгҖҖ4е№ҙз”ҹ гҖҖ4еҗҚгҖҒжҠҖиЎ“иЈңдҪҗе“Ў 1еҗҚ - жүҖеңЁпјҡ

иҮӘ然科еӯҰз·ҸеҗҲз ”з©¶жЈҹ3еҸ·йӨЁ6йҡҺгҖҖ615еҸ·е®ӨпјҲеҗүеІЎпјүгҖҒ616еҸ·е®ӨпјҲзӯ§пјүгҖҒ611еҸ·е®ӨпјҲе®®еҙҺгҖҒжң«ж°ёпјүгҖҒ621еҸ·е®ӨпјҲеӯҰз”ҹйғЁеұӢпјү

вң« NEWSвң«

- 2022е№ҙ3жңҲ18ж—ҘеҪ“з ”з©¶е®ӨгҒ®еҚ’жҘӯз”ҹпјҲ2012е№ҙ3жңҲеҚҡеЈ«еүҚжңҹиӘІзЁӢдҝ®дәҶпјүгҒ§гҒӮгӮӢд№…дҝқд№…еҪҰеҚҡеЈ«гҒҢпјҢж—Ҙжң¬ең°йңҮеӯҰдјҡгҒ®гҖҢиӢҘжүӢеӯҰиЎ“еҘЁеҠұиіһгҖҚгӮ’еҸ—иіһгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

з ”з©¶гҒ®иҲҲе‘і

гҖҖеӣәдҪ“ең°зҗғзү©зҗҶеӯҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒгҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһгҒ®1гҒӨгҒЁгҒ—гҒҰең°йңҮзҸҫиұЎгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢпјҺең°йңҮгҒЁгҒҜпјҢең°зҗғиЎЁеұӨгҒ®еІ©зҹіеңҸгҒ®дёӯгҒ«зӘҒ然з ҙеЈҠгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰең°йңҮжіўгҒҢж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢзү©зҗҶзҸҫиұЎгҒЁгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢпјҺгҒқгӮҢгҒҜ,зҹӯжҷӮй–“гҒ«ең°зҗғгҒ§иө·гҒ“гӮӢиҮӘ然зҸҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§пјҢдҫӢгҒҲгҒ°2011е№ҙ3жңҲгҒ®жқұеҢ—ең°ж–№еӨӘе№іжҙӢжІ–ең°йңҮпјҲгғһгӮ°гғӢгғҒгғҘгғјгғү9.0пјүгҒҜпјҢй•·гҒ•450kmпјҢе№…200kmгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲеўғз•ҢгҒҢжңҖеӨ§зҙ„50пҪһ60mгӮӮгҒҡгӮҢеӢ•гҒ„гҒҹпјҺгҒқгӮ“гҒӘең°зҗғгҒ®жҙ»еӢ•гҒҢпјҢиҮӘ然зҒҪе®ігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«жӮІжғЁгҒӘзөҗжһңгӮ’з”ҹгӮҖгҒ“гҒЁгҒҜпјҢгҒ“гҒ®ең°йңҮгҒ«дјҙгҒҶжҸәгӮҢгҒЁеӨ§жҙҘжіўгҒ«гӮҲгӮӢз”ҡеӨ§гҒӘиў«е®ігӮ„пјҢ1995е№ҙгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҹе…өеә«зңҢеҚ—йғЁең°йңҮгҒ«гӮҲгӮӢйҳӘзҘһгғ»ж·Ўи·ҜеӨ§йңҮзҒҪгҒҢеҰӮе®ҹгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҺ ең°йңҮеӯҰгҒҜпјҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҒҪе®ігӮ’е°‘гҒ—гҒ§гӮӮи»ҪжёӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәәйЎһгҒ®йЎҳгҒ„гҒ®зҸҫгӮҢгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҒҢпјҢеҗҢжҷӮгҒ«пјҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеЈ®еӨ§гҒӘзҸҫиұЎгҒҢгҒӘгҒңпјҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’зҹҘгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзҙ”зІӢгҒӘзҹҘзҡ„еҘҪеҘҮеҝғгҒ®зҷәйңІгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢпјҺ гҒҫгҒҹпјҢең°йңҮжіўгҒҜең°зҗғеҶ…йғЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгӮ’иұҠеҜҢгҒ«еҗ«гӮ“гҒ§гҒҠгӮҠпјҢең°зҗғеҶ…йғЁж§ӢйҖ гӮ’жҺўжұӮгҒҷгӮӢжңҖгӮӮжңүеҠ№гҒӘжүӢж®өгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢпјҺ

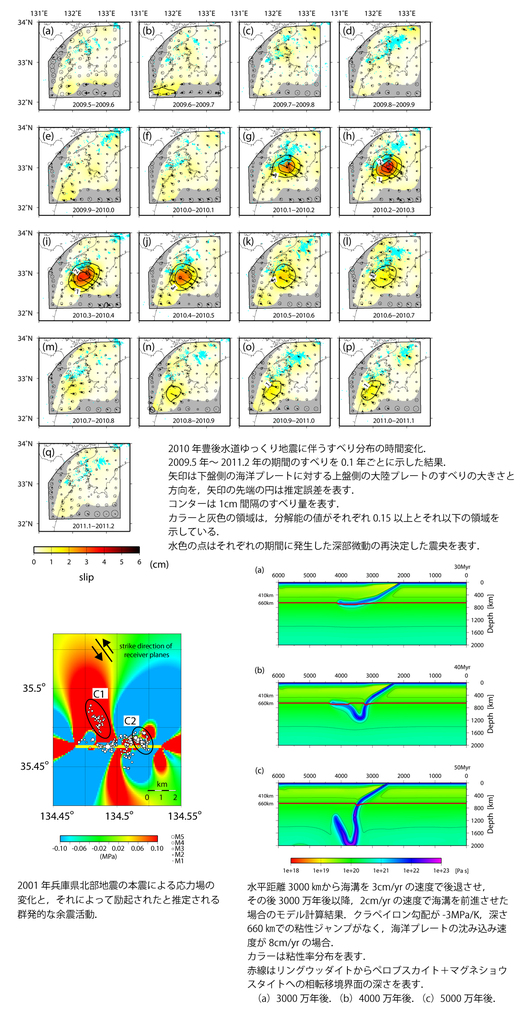

гҖҖж—Ҙжң¬еҲ—еі¶гҒҜпј”гҒӨгҒ®гғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®дјҡеҗҲйғЁгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠпјҢгғ—гғ¬гғјгғҲйҒӢеӢ•гҒ«гӮҲгӮӢеӨүеӢ•гҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘең°йңҮгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҺгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ—гғ¬гғјгғҲйҒӢеӢ•гҒҜж—Ҙжң¬еҲ—еі¶гҒ«зЁ еҜҶгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹGPSгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЁгӮүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚпјҢйңҮжәҗеҹҹгҒ§гҒ®жӯӘи“„з©ҚйҒҺзЁӢгӮ’жҺўгӮӢжүӢж®өгҒЁгӮӮгҒӘгӮӢпјҺеӣәдҪ“ең°зҗғзү©зҗҶеӯҰж•ҷиӮІз ”究еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜпјҢиұҠеҜҢгҒӘең°ж®»зҶұжөҒйҮҸгғҮгғјгӮҝгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹжө·жҙӢгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®жІҲгҒҝиҫјгҒҝгҒ«дјҙгҒҶжё©еәҰеҲҶеёғгҒ®жҺЁе®ҡгҒ®з ”究гӮӮиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҺгҒҫгҒҹпјҢиҝ‘е№ҙгҒ®ең°йңҮжіўгғҲгғўгӮ°гғ©гғ•гӮЈгҒҜең°зҗғеҶ…йғЁгҒ®йҖҹеәҰж§ӢйҖ гӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—пјҢгғ—гғӘгғҘгғјгғ гғҶгӮҜгғҲгғӢгӮҜгӮ№гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҰӮеҝөгӮ„гӮ№гӮҝгӮ°гғҠгғігғҲгӮ№гғ©гғ–гҒ®еӯҳеңЁгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒҢпјҢгҒ“гӮҢгӮүгҒҜзҸҫеңЁгҒ®гӮ№гғҠгғғгғ—гӮ·гғ§гғғгғҲгҒ§гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„пјҺжҷӮй–“и»ёгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҹзҸҫиұЎгҒ®зҗҶи§ЈгҒ«гҒҜгғҖгӮӨгғҠгғҹгӮҜгӮ№зҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҡпјҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз ”з©¶гӮӮзІҫеҠӣзҡ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҺ

дё»гҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһ

еӣәдҪ“ең°зҗғзү©зҗҶеӯҰж•ҷиӮІз ”究еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜпјҢең°йңҮжіўгғ»жё¬ең°гғ»ең°ж®»зҶұжөҒйҮҸзӯүгҒ®иҰіжё¬гғҮгғјгӮҝгҒ®и§ЈжһҗгӮ„ж•°еҖӨгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’йҖҡгҒ—гҒҰпјҢең°йңҮгҒ®зҷәз”ҹгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ пјҢең°ж®»пҪһгғһгғігғҲгғ«гҒ®ж§ӢйҖ гғ»гғҖгӮӨгғҠгғҹгӮҜгӮ№гҒ®и§ЈжҳҺгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹз ”з©¶гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҺеӨ§ең°йңҮгғ»ж·ұйғЁдҪҺе‘Ёжіўең°йңҮгғ»гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠең°йңҮгҒҜгҒӘгҒңиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢпјҹең°йңҮгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгӮүж–ӯеұӨгҒ§дҪ•гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢпјҹең°ж®»пҪһгғһгғігғҲгғ«гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҹжө·жҙӢгғ—гғ¬гғјгғҲгҒҜжІҲгҒҝиҫјгӮ“гҒ гӮүгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨүеҪўгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢпјҹгҒӘгҒ©пјҢең°йңҮгӮ„ең°зҗғеҶ…йғЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҙ”зІӢгҒӢгҒӨж №жәҗзҡ„гҒӘз–‘е•ҸгӮ’и§ЈгҒҚжҳҺгҒӢгҒҷгҒ№гҒҸпјҢең°зҗғзү©зҗҶеӯҰзҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰпјҢгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒҹз ”з©¶гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢпјҺзҸҫеңЁгҒ®дё»гҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһгҒҜпјҢ

- гғ—гғ¬гғјгғҲй–“гӮ«гғғгғ—гғӘгғігӮ°

- еӨ§ең°йңҮгҒ«дјҙгҒҶејҫжҖ§гғ»зІҳејҫжҖ§еӨүеҪў

- жө·жҙӢгғ—гғ¬гғјгғҲгҒ®жІҲгҒҝиҫјгҒҝгҒ«дјҙгҒҶжё©еәҰе ҙгғ»жөҒгӮҢе ҙгғ»еӨүеҪў

- ж·ұйғЁдҪҺе‘Ёжіўең°йңҮгғ»гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠең°йңҮгҒ®зҷәз”ҹгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҒ®и§ЈжҳҺ

- ж–ӯеұӨгҒ®еӢ•зҡ„з ҙеЈҠгҒ®ж•°еҖӨгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғі

- жҙҘжіўгҒ®ж•°еҖӨгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғі

- гӮ№гғ©гғ–еҶ…ең°йңҮ

- ең°йңҮгҒ®йңҮжәҗйҒҺзЁӢ

- еҝңеҠӣе ҙгҒ®еӨүеҢ–гӮ’д»ӢгҒ—гҒҹең°йңҮгҒ®зӣёдә’дҪңз”Ё

- ең°йңҮжіўгҒ®дјқж’ӯ

гҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢпјҺ

жӣҙж–°ж—ҘгҖҖ2025е№ҙ4жңҲ30ж—Ҙ

зҘһжҲёеӨ§еӯҰ

зҘһжҲёеӨ§еӯҰ зҗҶеӯҰз ”з©¶з§‘гғ»зҗҶеӯҰйғЁ

зҗҶеӯҰз ”з©¶з§‘гғ»зҗҶеӯҰйғЁ йғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶

йғҪеёӮе®үе…Ёз ”з©¶ жғ‘жҳҹ科еӯҰз ”з©¶

жғ‘жҳҹ科еӯҰз ”з©¶ жө·жҙӢеә•жҺўжҹ»

жө·жҙӢеә•жҺўжҹ»